2018-12-30

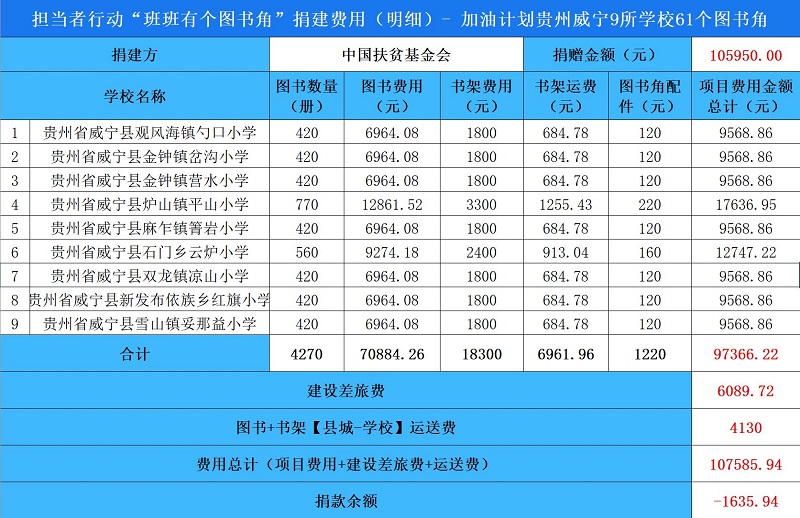

班班有个图书角·建设报告 > 项目学校:贵州威宁9所学校 >建设规模:61个班级 >善款来源:中国扶贫基金会 >建成日期:2018年12月17日—21日 >建设人员:吴绮琪、姚伟斌

威宁,是彝族回族苗族自治县,贵州省面积最大的民族自治县。我们从柳州转机,降落毕节机场,一路辗转才到达威宁县内。我们向往户外,向往乡村,向往大山,那些放飞腾跃的小鸟,那些清晨琥珀色的小路,那些被云朵包裹的群山,但是当我们被放置进威宁的群山中,便宛如滨上的沙砾,大山一步步向我们逼近,把我们吞噬。在这样的一片土地上的教育生态会是怎样?我们期待着……

这片贫瘠土地上的希望

在威宁的学校里随处可见的都是有关“控辍保学”“教育均衡发展”等标语和板报,这与一般乡村学校的宣传重点有所差别,我不禁对威宁地区的学生辍学和教育资源分配情况产生疑问。当一个地区的教育仍停留在学生辍学、教育资源分配等低层次的问题上,何谈书香校园的环境打造及课程构建的改革创新?我向多个学校校长老师了解了当地学生的辍学情况,从前学生早早辍学外出打工的人数很多,读完小学就辍学的人数有一批,读完初中就不读的又有一批,能够坚持上完高中的人数很少,更别说读到大学了,很多女同学十几岁早早地就嫁人生子。不过近几年情况已经有所改善了,因为小学里提供营养餐,寄宿生还有生活补贴,国家每天在一个学生身上花上几十块,解决了因家庭贫困上不起学的问题,学生不用早早地辍学去打工,更愿意待在学校里。

我很难想象这些心理上可能还是“小孩”的父母,在生理意义上成为了父母,在教育意义上是否真能担起“育人”的责任?他们的教育理念是否有比上一辈更先进,他们的教育方式是否还是沿用传统的那一套?他们自己都未曾走出大山,又怎能引领孩子走向更广阔的的世界?

这里的孩子每天走一两个小时的山路来学校是普遍现象,他们才是真实地用双脚丈量家乡的土地。一双双稚嫩的脚丫跨过巍巍大山来到学校求学,通过阅读抵达他们未曾遇见过的世界。当他们真正与这个丰富美好世界接触时,他们就有可能带动并改变这片土地。一个孩子就是一个未来的希望,阅读把这片贫瘠土地上的希望一个个地点燃。

那些守护希望的奉献者

凉山小学是一个以回族师生为主的学校,马校长也是回族人。学校特别重视普通话的推广,我询问了好几个学生,他们都是从一年级就开始学习普通话的,学校里大家都是用普通话交流。对于教育,马校长是有用心思考的,还不用听老师学生怎么说,学校的环境就会说话。我们走访了每一个班级,从图书角的书籍摆放方式上收获了意味的惊喜——马校长让每个班级的学生在书籍摆放的参考图上充分发挥自己的创意去布置图书角,于是每个班级的书籍就有了不同的陈列方式,大大增加了图书角对学生的吸引力。不仅如此,从班级的墙体文化来看,也是经过一番精心布置的,学生作品的展示、手工制作、植物绿化等等都展示了一个班级的活力。最让人意外的,三到六年级的班级学生是分小组圆桌式就坐的,这是我极少在乡村学校会看到的景象,它打破了传统教室一行行一列列的桌椅摆放方式,为学生营造适于分组合作、讨论交流的环境。为什么一二年级的桌椅不是圆桌式摆放?马校长也给出了自己的解释,“一二年级的学生还小,围在一起更容易上课讲话而不是讨论,还不适宜分组。”由于时间有限,我们没有跟马校长做更加深入的交流,但是我们下学期还会再回来开展阅读推广的,我们也相信马校长会把这批图书高效使用起来的,一定会的!

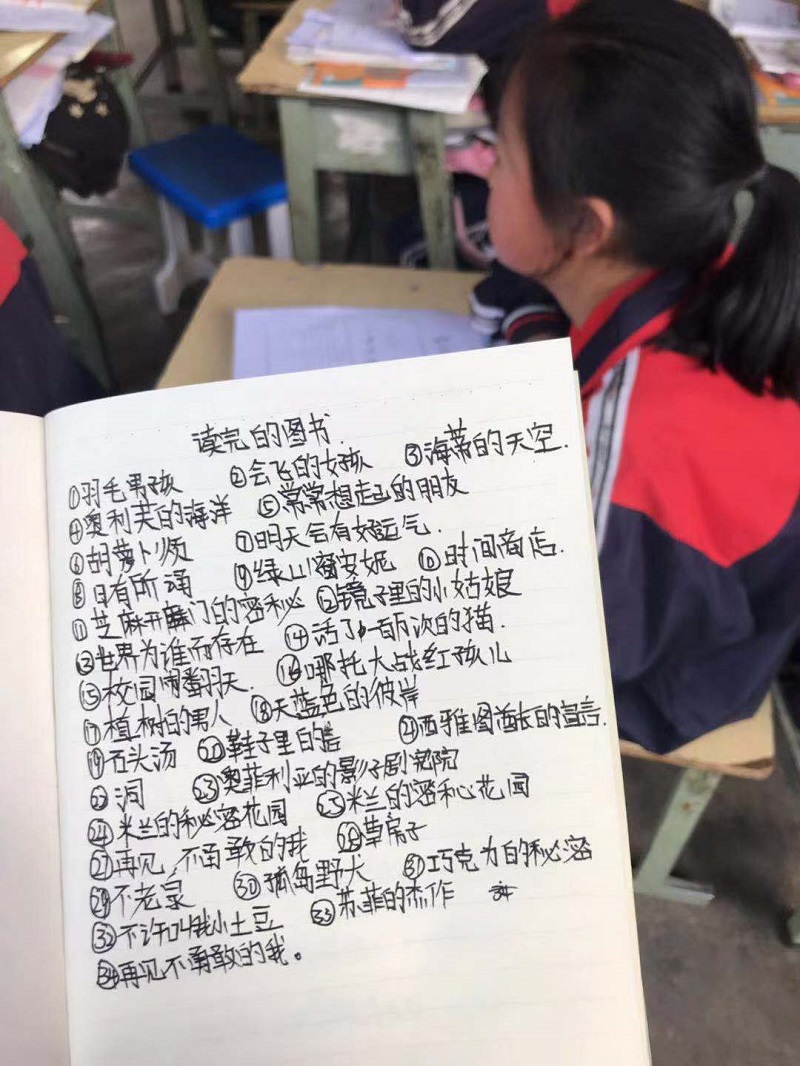

离开凉山小学后,我们又来到了麻乍镇乐利小学。乐利小学是已经建角一年了,此次我们特地来回访,看看学校图书角的使用情况以及和老师做交流。六年级的冷老师和三年级的程老师深入扎根在阅读教室,默默耕耘令人震撼。冷老师班级的学生酷爱读书,当我们问及孩子“这个学期读过五本书以上的同学举一下手”,全班四十多只手齐刷刷地举起来了,我们非常惊讶,

再问一句“读过十本书以上的举手”,只有少数的几只手缩回去了,再和孩子们聊“你们最喜欢读哪一本书?”“印象深刻的有哪些人物?”“给大家一个故事”等等,孩子们虽然有些胆怯和紧张,但是慢慢地都能聊开来了。我随手在一个学生桌面翻开一本阅读笔记,发现这个孩子本学期居然阅读了34本书,再翻翻里面的内容,密密麻麻地写满阅读感受和笔记。我再翻翻下一个学生的阅读笔记也有18本童书的阅读记录。冷老师每星期都会都会给到学生固定的阅读课,每天都会给学生留出在学校阅读的时间,一年时间带着学生沉浸在书籍的海洋,用故事中的伟大事物润泽孩子的生命。

程老师负责学校的阅读室,在这个偏远的山区里竟然能打造出一间如此精美的阅读室,像一只风筝承载着师生的梦想飞跃大山。教室里绘本的精心陈列,亲子阅读活动的照片展示,还有充满童趣的环境布置都让这间教室更有吸引力。

“枯萎凋谢的蒲公英,在瓦缝里不做声,一直躲到春天来。肉眼看不见它却存在着,看不见的东西也是存在着。”威宁的孩子就像躲在瓦缝中的蒲公英,他们在等待阳光,等待春天。

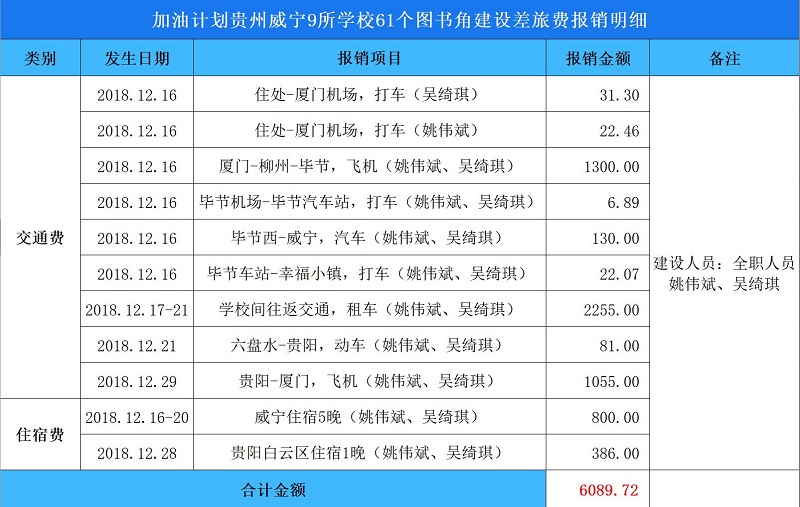

财务公示